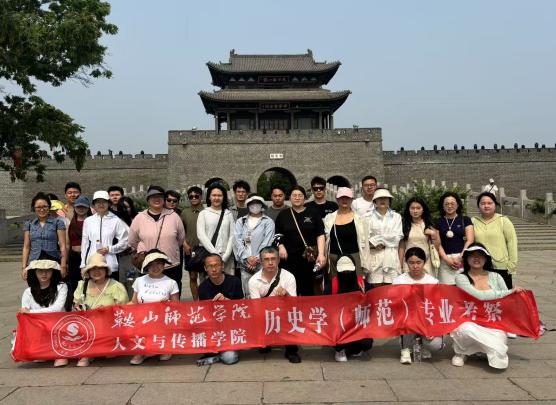

在历史的长河中,山东这片古老的土地始终闪耀着独特的光芒。作为历史师范生,课本上的文字早已让我们对这里心驰神往。5月19日,在苏卫国、陈二烈两位老师的带领下,历史学(师范)专业228班的同学们踏上了山东考察之旅。因故未能参与实地考察的几位同学,同频并行“云考察”,与大家同步开启了一场与历史对话、与文化相拥的奇妙征程。

当双脚真正踏上这片承载着千年文明的土地,孔庙的晨钟暮鼓、泰山的雄浑巍峨、台儿庄的烽火记忆,都不再是书本上冰冷的描述。我们将用脚步丈量齐鲁大地,用双眼捕捉历史印记,用心灵感受文化传承。这段考察之旅,究竟会带给我们怎样的震撼与启迪?快跟随我们的脚步一同探寻!

师道溯源,观瞻礼乐原壤

辽东与山东隔海相望,作为一群心怀热忱的大学生,我们从校园孔子像前整装出发,踏上这场意义非凡的师者精神溯源之旅。

当我们踏入曲阜孔庙的杏坛,历史的厚重感扑面而来。我们仿佛能穿越时空,听见孔子“有教无类”的谆谆教诲。这位布衣圣者,以杏坛为讲席,将周礼精心淬炼成“仁义礼智信”的精神圭臬,让“修身齐家治国平天下”成为华夏文明深入骨髓的精神基因。大家围站在杏坛旁,轻声讨论着,试图从这方小小的天地中,探寻到当年孔子讲学时的盛景与智慧。

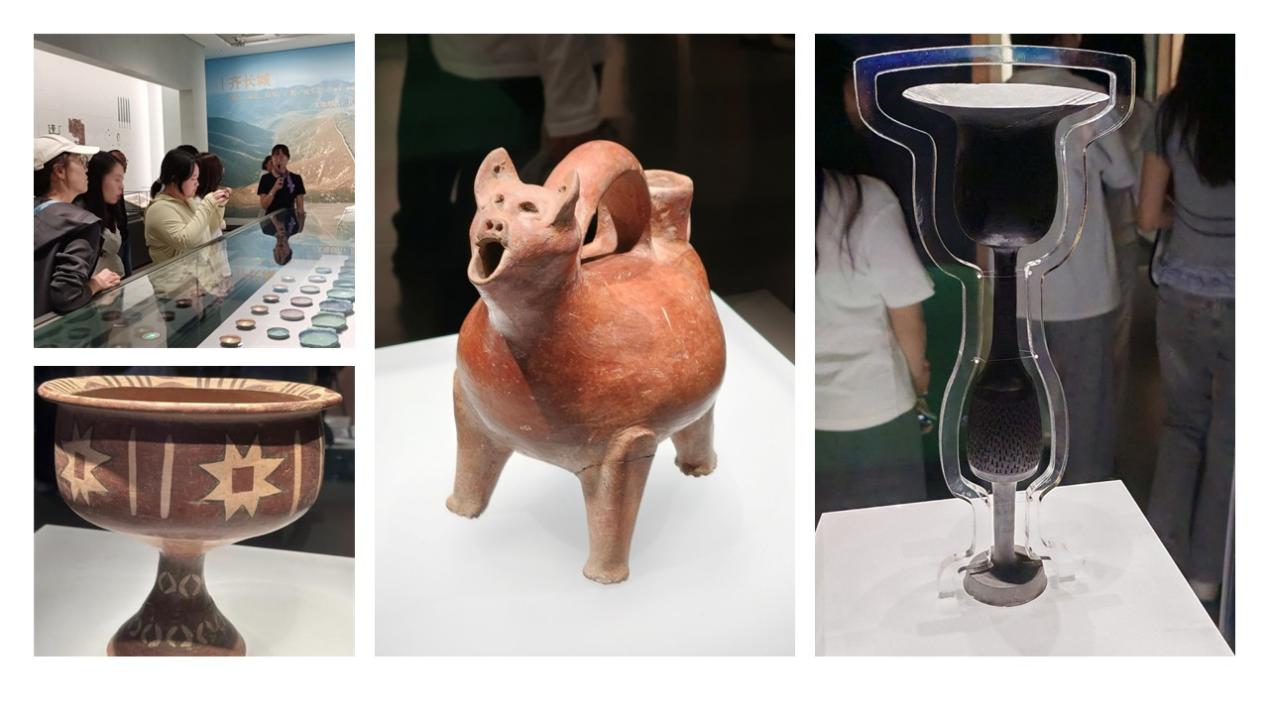

走进山东博物馆,我们仿佛踏入了一个时光宝盒。鲁国大玉璧散发着温润的光泽,映照着“君子比德于玉”的训诫,大家纷纷凑近,仔细端详着玉璧上的纹路,感受着其中蕴含的君子品德。银雀山汉简上的《论语》墨迹与孔庙碑林隔空呼应,仿佛在诉说着儒家思想的传承与延续。东平汉墓壁画舒展着“文质彬彬”的君子之风,画中人物的神态、服饰都栩栩如生,引得大家纷纷拍照留念。

这次考察让我们深刻领悟到,“圣”的真谛并非高不可攀的神性,而是“人能弘道”的永恒信念。它就像杏花年复一年绽放的生命力,生生不息,激励着我们在求知的道路上不断前行,传承和弘扬这份宝贵的精神遗产。

云视角:礼制云课堂

看着同学在孔庙的照片,我们打开文物局3D导览,手指轻划就拆解了大成殿的屋顶结构。未来当老师,要把这些做成动画课件,让学生亲手拼装虚拟礼器,在AR里体验古代祭祀流程。当亚醜钺的纹路在教室投影中旋转,冰冷的青铜器就变成了会说话的历史教材。

(曲阜城市全景图)

向海而思,慨叹荣辱沧桑

刘公岛的晨雾刚散,站在码头眺望,黄海的浪涛正拍打着礁石,溅起的水花里,仿佛还能看见百年前的光影。甲午战争博物馆的大门朝海敞开,门口那尊复原的“致远舰”主炮直指远方,炮身上的锈迹像极了凝固的血痕。

甲午战争纪念馆里,锈迹斑斑的炮弹、泛黄的战报、复原的舱室,无声诉说着将士们的浴血奋战——丁汝昌拒绝投降、自杀殉国,“定远舰”管带刘步蟾炸沉战舰后从容就义,邓世昌驾驶“致远舰”冲向敌舰的瞬间,成为刻在民族记忆里的丰碑,他们用生命践行了“保家卫国”的誓言。

海风从刘公岛吹向蓬莱,味道里少了几分悲壮,多了些历史的厚重。 蓬莱——“人间仙境”,其“八仙过海”传说和“海市蜃楼”奇观享誉海内外。蓬莱阁历经风雨沧桑,它作为古代重要海防要塞(备倭城)和登州港,有着重要的历史地位。

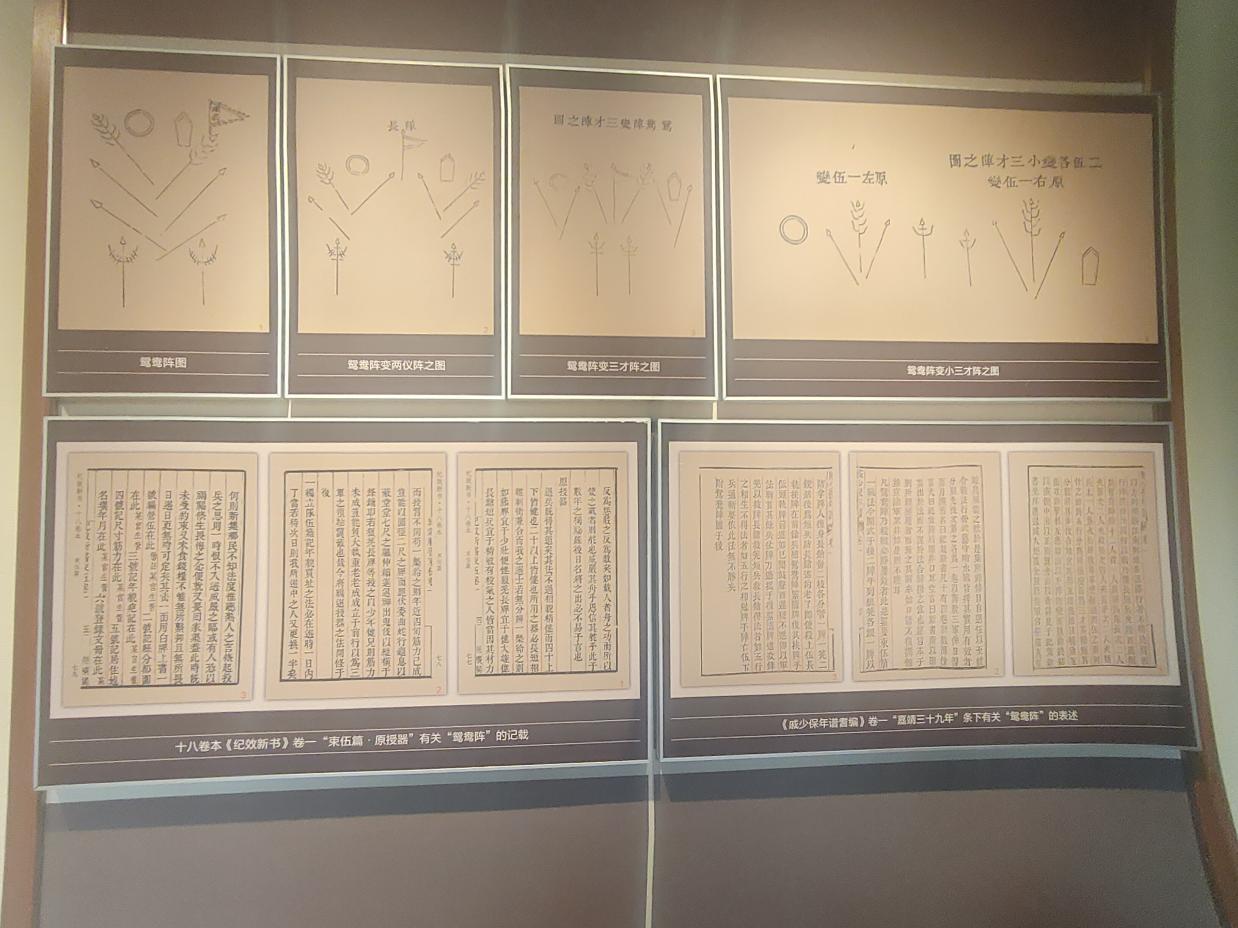

蓬莱阁的云雾在晨光里散开,露出戚继光纪念馆照壁上的诗:“封侯非我意,但愿海波平。”馆内珍藏的文物,将戚继光的一生娓娓道来。泛黄的《纪效新书》记录着他独创的练兵之法;锈迹斑斑的狼筅、虎蹲炮,诉说着“戚家军”克敌的传奇;“鸳鸯阵”图,十二人小队长短兵器交错,攻防一体,正是这支铁军九战九捷的制胜秘诀。

山东的海,从来都不只是风景。从古代帝王派徐福东渡求仙,到戚继光在蓬莱水城操练水师,再到甲午海战中北洋水师的浴血奋战,这片海见证了中国人对“海”的认知变迁——从敬畏到守护,从被动防御到主动图强。如今站在海边,看潮起潮落,仿佛能听见历史的回响:海权不是传说里的仙山,而是实实在在的家国屏障;向海而兴,从来都离不开一代代人的热血与坚守。这份记忆,藏在文物的斑驳里,也刻在每个中国人的心底,成为文化传承中最坚韧的那部分。

云视角:碧波忠魂

在蓬莱阁的3D地图里,我们发现古城墙的倾斜角度竟暗合戚家军藤牌防御的巧思!这启发我们设计海防战术课:学生用平板排布“鸳鸯阵”,看藤牌如何化解倭寇火枪的虚拟弹道。而当镜头转向刘公岛,定远舰数字模型暴露重炮装弹慢的致命伤——海战APP模拟出致远舰冲锋时,日军炮弹如暴雨倾泻的震撼画面。

未来课堂要让生锈的古炮通过3D打印“复活”,孩子们摆弄模型时,四百年前戚继光的智慧与甲午英烈的悲壮,将在同一片碧波上交相辉映。原来海洋是最好的历史课本,每道海浪都刻着“守国即守家”的箴言。

登临岱宗,俯瞰齐鲁风物

泰山,这座横亘于齐鲁大地的巨峰,不仅是地理上的制高点,更是中国古代政治与文化的精神图腾。拾级而上,每一块斑驳的石阶都镌刻着岁月的密码,而最厚重的那一页,当属“封禅”二字。

同学们互相搀扶鼓励,我们终于登上了南天门。站在南天门回望,云雾间仿佛能瞥见历代帝王的身影。秦始皇扫六合后登临此处,以“泰山封禅”宣告皇权天授,此后汉武帝、唐高宗、宋真宗等帝王接踵而至。封禅大典的核心,是君权与神权的对话——在泰山之巅筑坛祭天,彰显“受命于天”;在梁父山辟场祀地,祈求“国泰民安”。这种仪式,将自然山川转化为政治象征,让泰山成为王朝正统性的“认证碑”。

玉皇顶的无字碑,或许是最精妙的注脚。石碑高6米,宽1.2米,厚0.9米。碑顶上有石覆盖,石色黄白,形制古朴浑厚。不着一字,却道尽“功过自有天定”的深意。如今登山的游人,虽不再怀揣帝王的雄心,却仍能在摩崖石刻的斑驳中,触摸到古人对“天人关系”的永恒思考。

作为宗教名山,泰山佛道并存、和谐共生。寺庙与宫观错落分布,体现了中华民族包容多元的文化气度,构成独特的宗教景观。

往东南望去,大汶口的陶火曾在五千年前的夜空下明灭。先民们捏制的彩陶背壶,红褐相间的纹路里盛着最早的农耕收获;墓葬中随葬的玉器与象牙器,虽没有后来青铜礼器的威严,却以朴素的材质,记录着社会分工的初现与对美的原始向往。它们不像泰山的碑刻那样昭示权力,却用日常器物的温度,勾勒出齐鲁文明的第一笔轮廓。

而东北方向的龙山文化遗址,藏着另一重惊喜。那些薄如蝉翼的黑陶杯,在陶轮旋转中被赋予极致的精巧,壁厚不足一毫米的胎体,竟能经受烈火的淬炼。这种对工艺的执着,与泰山上历代工匠雕琢石刻的专注遥相呼应——原来从史前到后世,这片土地上"追求极致"的基因从未断裂。

泰山的伟大,或许正在于它像一座天然的文明标尺:顶端铭刻着帝王的雄心与文人的哲思,基座却深扎在大汶口的陶土与龙山的黑陶里,让每一级石阶都成为连接古今的纽带。

云视角:封禅少年说

泰山封禅路线在电子地图上高度重合,连无字碑的年龄都能科技检测。我们正设计课堂游戏:学生扮演小礼官,根据天气决定仪式流程。当岱庙壁画的仪仗队投影在教室,数清旗子数量竟成了通关密钥——历史课瞬间变身侦探课!

河畔漫步,寻迹铁血疆场

齐鲁大地不仅孕育了儒家文化,还流淌着京杭大运河这条千年文脉——既承载着南北商贸的繁华,也见证了1938年那场惊心动魄的血战。运河畔的古城,在抗战烽火中破碎重生,见证了中华民族的苦难与奋斗。

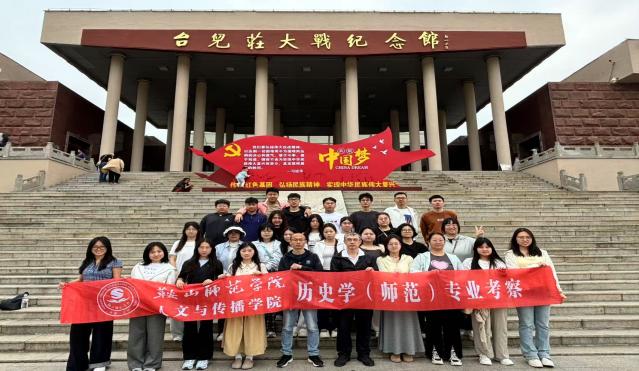

初入台儿庄古城,青砖黛瓦的明清建筑沿运河铺展,城墙上的弹痕与修复的残垣,为这份古朴平添几分沧桑——这是一座从战火中重生的城市,每一块砖石都在诉说着1938年那场惨烈的战役。在遗址区,蜂窝状的弹孔密布墙面,简陋的汉阳造步枪、中正式步枪静静陈列,诉说着当年将士们以劣势装备血战日寇的悲壮。家书墙前,泛黄的信纸承载着铁血柔情,川军士兵李安德"娘,儿若战死台儿庄,您就当我去了远方打鬼子"的朴实话语,虽无华丽的辞藻,却字字千钧。不少同学眼眶泛红,无不为之动容。

随后参观的台儿庄大战纪念馆则真实还原了1938年中国军队"血战半月,歼敌两万"的壮烈场景。展柜内发黄的作战地图、磨损的军用水壶、带着弹孔的钢盔……每一件文物都在无声地讲述着那段铁血岁月。其中最令大家震撼的是一组对比展陈:左侧玻璃匣中摊开着日军"台儿庄占领"的捷报;右侧矗立着半截焦黑断墙,墙面上是用血写就的"宁死不退"四个大字。这种以血铸字的决绝,恰是山东千年抗争史的缩影——从岳飞部将据守兖州,到晚清幅军"誓死不剃发",再到台儿庄巷战里咬碎牙齿的拉锯战,这片土地永远用血肉诠释着"家国"二字的重量。

而当我们驻足李宗仁纪念馆前,这座由台儿庄火车站改建的纪念馆,瞬间将我们带回1938年的烽火岁月。馆内展列了李宗仁将军的戎装照、手稿和作战地图;馆外火车旁的台儿庄柱子则是那段烽火岁月的遗物。大家纷纷模仿起李宗仁将军的姿态,站在柱子前拍照打卡,仿佛在告诉世界:曾经的战火已远去,如今的和平来之不易,我们应当倍加珍惜。

云视角:家书新读法

台儿庄城墙的弹孔扫描图触目惊心,AI技术还原文物级家书字迹。我们要建线上博物馆,让学生用情感分析工具读抗战家书。当“想念娘亲”和“誓死报国”在词云里交织,课本里的英雄就有了温度。当我们凝视运河地图上的弹痕坐标,思绪溯流而上抵达1928年的济南。数字复原的普利街青砖肌理中,炮火裂痕如一道未愈的疤。AI还原的蔡公时遗书在屏幕浮显——“此身可碎,此节不可移”的墨迹,与台儿庄家书中的“娘,儿去远方打鬼子”隔空相映。未来课堂里,这些数字伤痕将化作和平信标:学生在虚拟济南地图点击解放阁,电子白鸽便衔着当代少年的誓言掠过趵突泉。当鸽翅拂过之处焦土绽出荷花,历史教会我们的并非仇恨,而是守护春光的重量。

回望齐鲁行:历史的余韵,成长的回响

山东考察的意义,早已超越具体景点的打卡。它让我们明白:历史是刘公岛的舰炮、台儿庄的弹孔,是孔庙的飞檐、趵突泉的水纹,更是三十人团队在行程中磨合出的协作默契、在困境中激发出的互助精神。这些在行走中收获的认知与情谊,终将沉淀为我们作为未来历史教师的底色。当我们未来站上三尺讲台,这些于山东考察时汲取的力量,会化作生动的讲述,为学生勾勒出历史的雄浑轮廓;会成为启迪思维的火种,点燃学生对历史真相探寻的渴望;会变作培育价值观的养分,助力学生在历史的滋养中树立起文化自信与担当。我们将带着这份底色,引领莘莘学子穿越时空,去触摸历史的温度,领悟历史的智慧,让历史的光辉在代代传承中愈发璀璨。

云讲台心语

虽然错过实地考察,但数字技术让我们在云端触摸历史。这些特别的收获正变成未来课堂的种子:当学生用VR抚摸孔庙柱石,用平板推演海战,他们经历的不仅是知识传递,更是在科技桥梁上与先辈对话。这大概就是老师说的——教育要“封侯非我意,但愿海波平”。

特别感谢学校和学院提供的珍贵机会,让我们得以跳出课本与历史“面对面”;也感谢老师们一路的悉心指引,让每一处古迹都流淌出更生动的故事。这份经历会成为我们学习路上的养分,带着对历史的敬畏与热爱,继续在传承文明的路上坚定前行。

撰稿:梁琳曼、张思瑾、刘金睿、曹芸娇、李潇

绘图:梁琳曼、英硕洋

素材提供:228班全体同学